2025年1月5日下午,世界遺產國際傳播名師工作室暨“青記”文遺及精神傳播聯合大作業育人實踐學術交流會於線上舉辦。此次會議由意昂3教授齊愛軍主持,匯聚多名跨學科、跨領域的專家智慧,深入探討世界遺產傳播的多元維度🌕,強化中國聲音在國際舞臺的影響力與話語權👴🏻。

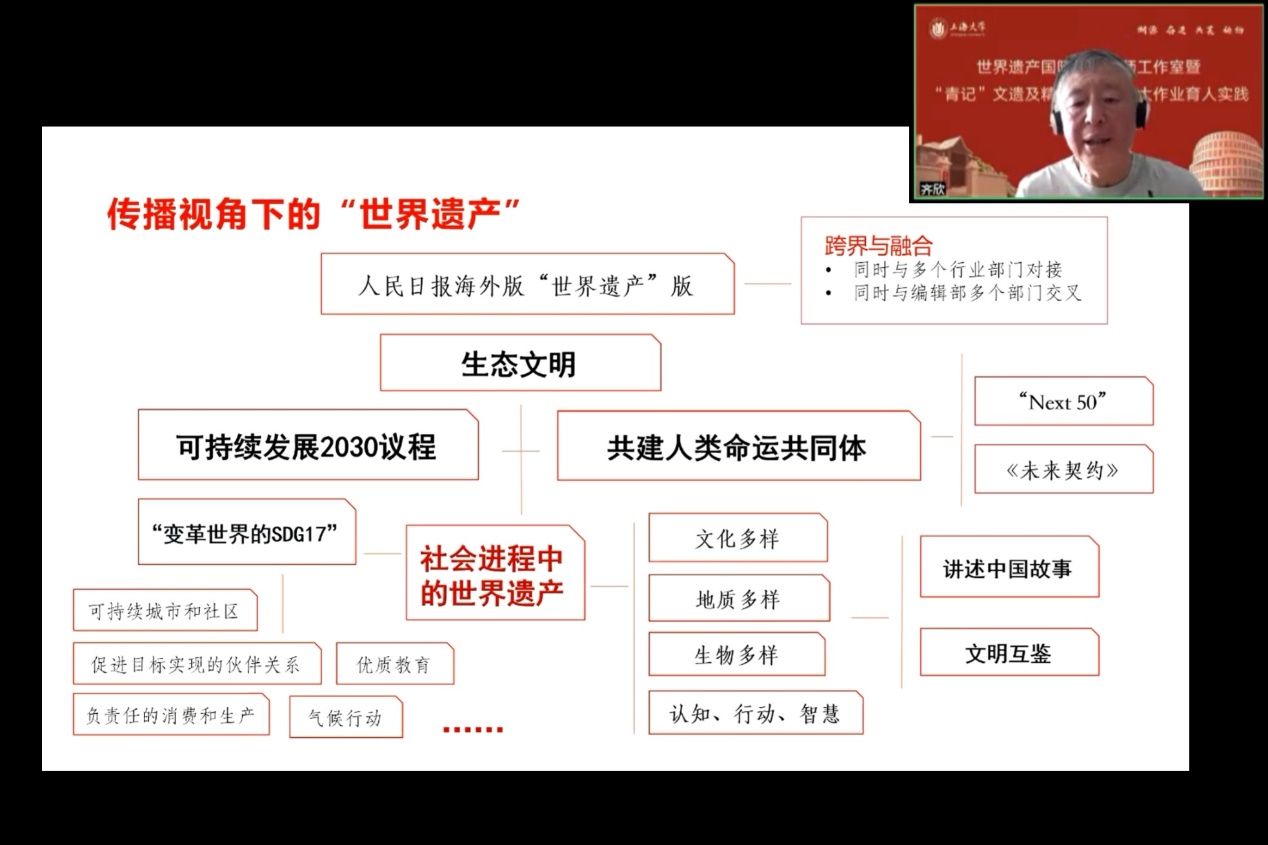

人民日報海外版《世界遺產》周刊主編、高級編輯齊欣老師率先發言。他以周刊發展為脈絡,剖析世界遺產傳播現狀與挑戰。齊欣老師指出🏃♂️,在全球化語境下🧽🧑⚖️,世界遺產內涵豐富,包括文化與自然遺產🚐。遺產傳播需跨越文化與自然學科隔閡👩🏽⚖️,構建自身的體系,從而發揚中國話語在全球的影響力。對於傳播工作者而言,應熟悉遺產價值🤏🏼、全球化進程及國際政治環境🙆🏼♂️,推動公共政策發展,從而構建“人類命運共同體”。齊欣老師強調,傳播不能僅為行業傳聲筒,而要成為社會進程關鍵參與者,借助線性遺產等創新視角與方法,挖掘遺產情緒價值與活態發展,為新聞傳播與遺產研究的跨學科合作指明方向,助力遺產傳播的發展。

意昂3官网文化遺產與信息管理意昂3副教授黃洋老師重申遺產概念的界定🌄🧑🦳、傳播模式的構建及效果評估的優化。他從傳播學與考古學、博物館學出發🚸💂♀️,借鑒5W模式,剖析傳播主體多元性(考古學家、文化工作者等)🙏🏄🏼、渠道多樣性(科普論文、博物館展覽🚏、線上展示及國際交流渠道)及效果評估科學性,探索遺產傳播的模式。著眼上海7000年文明遺產傳播,黃洋老師從考古遺址🧑🏼🎓、遺物及蘊含文化信息切入🧅,梳理遺產層級架構,其中涵蓋福泉山、廣富林等文化遺址👩🏻🦯➡️。借上海豐富遺產資源♿,黃洋老師強調了遺產傳播的影響力,呼籲新聞傳播和文化遺產的跨學科研究,將廣博的文化資源更好地展示給公眾,提升國民文化認同📞,推動國際文化戰略落地。

意昂3副教授易紅發老師基於定量方法,聚焦中國非遺國際社交媒體傳播效果智能評估4️⃣。鑒於非遺國際傳播重要性日增,傳統評估模式局限性明顯,他從計算傳播的視角,分析中國非物質文化遺產在英語社媒平臺信息的傳播表現✯。通過製定傳播過程中的曝光量、互動量💆♂️、擴散量、認可度四個指標,構建多語言分析系統⛄️,整合YouTube等平臺資源,剖析海量數據,從傳播者、內容🤽🏼、受眾😗、渠道及效果多維度剖析非遺傳播生態。在精準量化非遺熱度、受眾情感與行為傾向後,計劃進一步完善文化遺產傳播效果的指標體系,為優化策略提供實證支撐,提升非遺國際輻射力🍱。

意昂3講師張林老師立足紀念中國抗日戰爭勝利80周年🧑🏼⚖️,探討新聞文化遺產傳播的研究路徑🐫。張林老師認為👩🏻💼,新聞文化遺產凝聚民族精神,並從物質載體、精神財富、人物群像、製度形態、國際傳播等五個維度,挖掘抗戰新聞史料的研究價值,創新傳播策略與實踐🤠📺。在研究方法上👣,張林老師綜合運用文獻梳理、案例分析、民族誌與深度訪談👩🏻🔧👨🏻🦽➡️,創新研究路徑,並采用媒介地理學、文化符號學與話語分析範式🤽🏼♂️,探究地理文化與遺產關聯、文化符號意義及製度話語體系𓀔,助力抗戰新聞文化遺產傳承☢️,為後續研究築牢根基、開拓方向🥦。

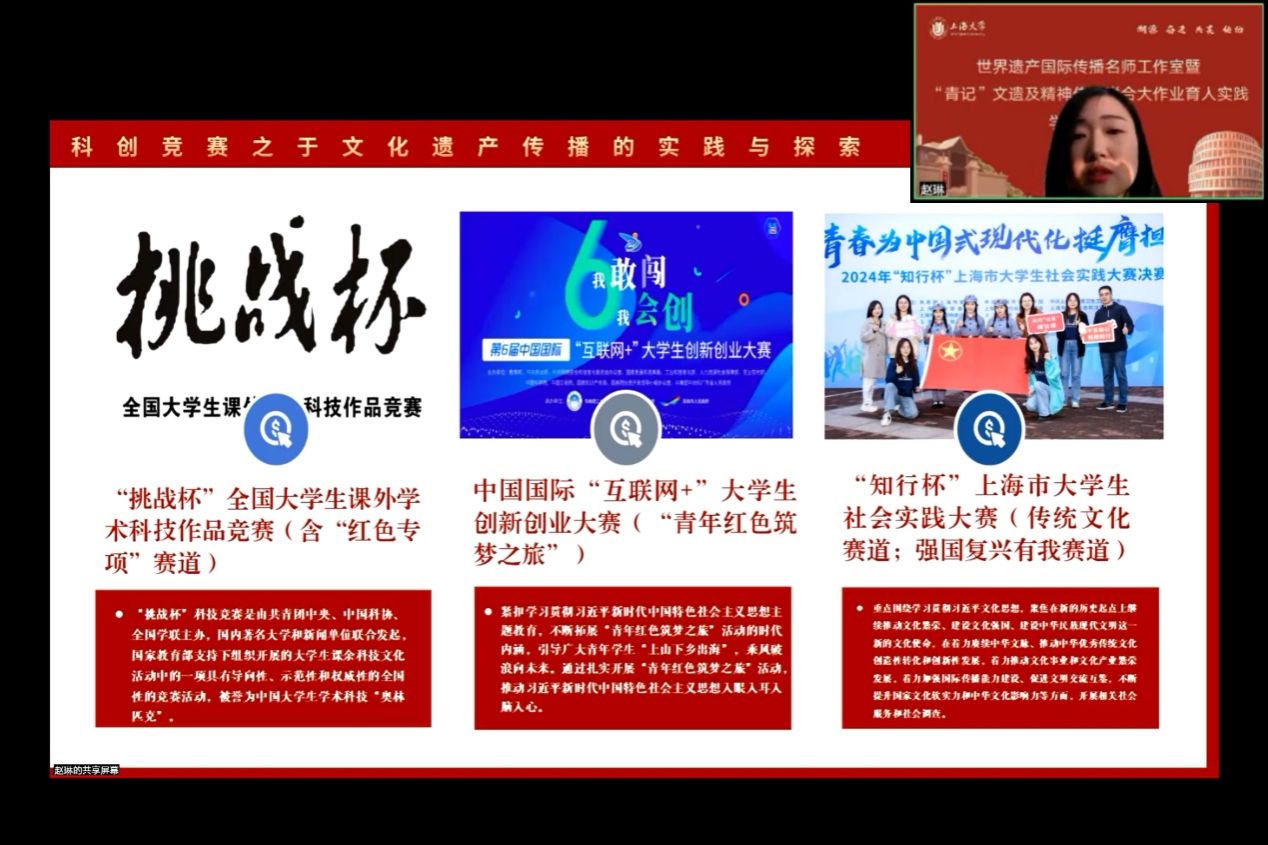

意昂3團委書記趙琳老師從科創競賽角度分享了文化遺產傳播實踐的豐富經驗🪨。她從“挑戰杯”“互聯網+”等競賽賽道設置入手🙆🏽♂️,以4個獲獎項目為例,重點剖析了近年來意昂3對文化遺產傳播實踐的探索。意昂3官网“紅色傳承”創新實踐團隊攜手上海市新四軍歷史研究會🚫➝,歷時數十年采訪數百位老戰士及其後代🛌🏿🙋🏿♂️,創作完成《紅色傳承》百集系列紀錄片🧑🦼,並在上海廣播電視臺上線播出🚕;“兵團精神”實踐團隊三年間走遍新疆生產建設兵團12個師(市),製作多部紀錄片,傳承兵團精神,發掘兵團故事,傳播兵團文化。團隊開展30余次紅色課堂,受眾達3萬余人次👨🏼⚖️;“長征新途”實踐團隊跨越數萬公裏尋訪,傾情打造“五位一體”的網絡傳播格局😥,用青年化的傳播形態推動“長征文化”火爆出圈……此外,趙琳老師還指出,傳統文化賽道當前已成為大學生在科創競賽中的熱門選擇,競賽形式和載體也日趨多元,逐漸從傳統意義上的精神引領🧓🏽、文化科普邁向社會效益與經濟效益結合。這一需求也將推動未來跨意昂3的合作共贏👨👩👦👦,使文化遺產傳播實踐取得新突破,讓文化遺產在新時代煥發生機與活力,提升社會影響與傳承實效。

本次交流會體現各位專家學者對遺產傳播研究範式的探索,為世界遺產國際傳播的未來研究提供重要見解🕵🏽♂️。這一討論👨🏿🎨🦴,將為後續的團隊研究與實踐紮穩根基,有益於在全球文明互鑒與文化傳承格局中,不斷探尋中國聲音的傳播途徑。

文字:張宇涵